Stellen Sie sich vor, Ihr Wohnviertel hat nicht nur saubere Straßen und viele Bäume, sondern auch eine KiTa direkt um die Ecke, einen Supermarkt zu Fuß erreichbar, eine Werkstatt, wo Nachbarn reparieren, und ein Gemeinschaftsgarten, in dem alle mitmachen. Kein Traum - das ist heute schon Realität in vielen deutschen Städten. Und es macht Ihre Immobilie nicht nur angenehmer zu wohnen, sondern auch deutlich wertvoller.

Was ist eigentlich nachhaltige Quartiersentwicklung?

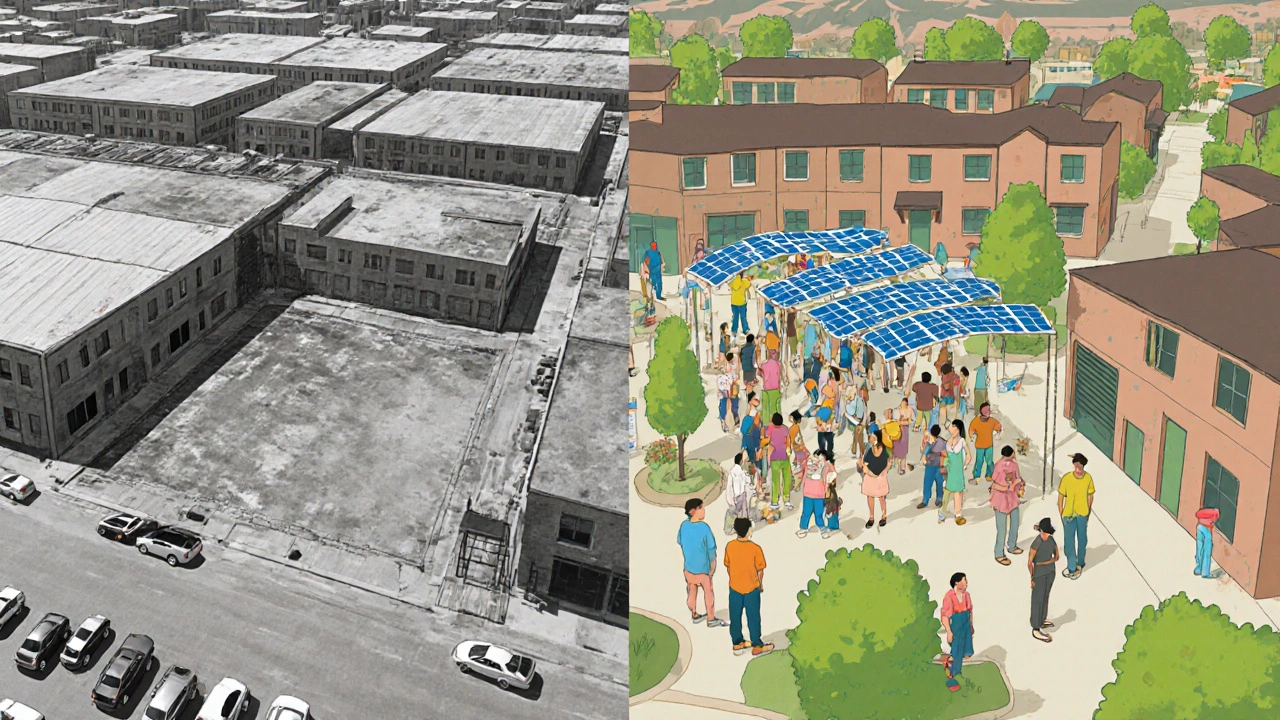

Ein gutes Beispiel ist das INquartier in Ingolstadt. Dort wurde ein altes Industrieareal von 153.000 Quadratmetern komplett umgebaut. Heute leben dort Menschen in 73 Prozent Wohnraum - davon 30 Prozent gefördert und 70 Prozent freifinanziert. Daneben gibt es Kitas, ein Seniorenpflegeheim, Büros, Geschäfte und Restaurants. Kein Monokultur-Viertel, kein Schlafstadt-Quartier. Ein lebendiger Ort, an dem Menschen miteinander leben, arbeiten und sich austauschen.

Warum steigt der Immobilienwert dabei?

Immobilienwerte hängen nicht mehr nur von der Lage oder der Quadratmeterzahl ab. Heute zählt, was um die Wohnung herum passiert. Die Engel & Völkers-Studie aus 2023 zeigt: 82,5 Prozent der Befragten halten Nutzungsmischung für wichtig - mehr als jede andere Eigenschaft, die sie bei Immobilien prüfen. Warum? Weil es bequem ist. Weil es Zeit spart. Weil es Sicherheit gibt - wenn Kinder in der KiTa sind, Eltern im Büro, und Großeltern im Pflegeheim, alles in der Nähe, dann ist das Leben einfacher.

Doch es geht noch weiter. Institutionelle Investoren - also große Fonds, Versicherungen, Pensionskassen - schauen heute vor allem auf ESG-Kriterien: Umwelt, Soziales, Governance. Ein Quartier, das CO₂-neutrale Heizungen hat, Bürgerbeteiligung fördert und soziale Durchmischung realisiert, ist für sie ein sicheres Investment. Das bedeutet: Mehr Geld fließt in solche Projekte. Und wo Geld fließt, steigen die Preise. Laut Cushman & Wakefield ist ESG-Konformität heute ein zentrales Kriterium für Investoren. Wer das nicht hat, verliert an Attraktivität.

Was zahlt sich konkret aus?

Die Oschinski Immobilien-Studie für 2025 identifiziert vier Faktoren, die den Wert von Quartieren entscheidend beeinflussen:

- Gezielte Nutzungsmischung: Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen - alles in einem Netzwerk. Kein Viertel, das nur nachts leer ist.

- Nachhaltigkeit von Anfang an: Nicht als Nachtrag, sondern als Grundlage. Das spart später Kosten und erhöht die Lebensdauer der Gebäude.

- Social Mix: Menschen mit unterschiedlichen Einkommen, Altersgruppen und Hintergründen leben zusammen. Das reduziert soziale Spannungen und macht das Viertel stabiler.

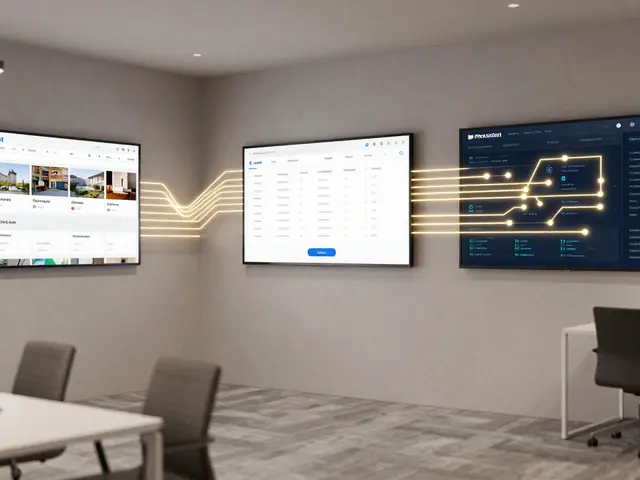

- Digitalisierung: Smarte Energieverteilung, digitale Bürgerplattformen, Apps für Gemeinschaftsräume - das macht Quartiere effizienter und attraktiver.

Ein Beispiel: Vonovia investierte 2022 allein 117,8 Millionen Euro in Quartiersentwicklungen in Deutschland. Nicht für neue Etagenwohnungen, sondern für ganzheitliche Projekte: Energieoptimierung, Photovoltaik-Anlagen, Integration von Kitas und sozialen Angeboten. Das ist kein Charity - das ist Wirtschaft. Denn solche Quartiere haben niedrigere Leerstände, höhere Mietzahlungsbereitschaft und bessere Wiederverkaufswerte.

Warum investieren viele noch nicht richtig?

Obwohl 82,5 Prozent die Nutzungsmischung für wichtig halten, fließen nur 28,7 Prozent der Investitionen tatsächlich dorthin. Stattdessen gehen 56,3 Prozent in Klimaanpassung - also Solaranlagen, Dämmung, Wärmepumpen. Das ist gut, aber nicht genug. Denn Energieeffizienz allein macht kein lebenswertes Viertel.

Die Herausforderung liegt in der Komplexität. Eine Wohnung zu sanieren? Das kennt jeder Handwerker. Ein ganzes Quartier mit Wohnen, Gewerbe, Mobilität, Sozialraum und Bürgerbeteiligung zu planen? Das braucht Koordination zwischen Architekten, Kommunen, Investoren, Mietervertretern und Energieberatern. Und das dauert. Aber es lohnt sich. Laut TRASIQ-Forschung sind Quartiere heute die „Experimentierräume“ für die nachhaltige Stadt der Zukunft. Wer früh mitmacht, hat den Vorteil.

Wie funktioniert Bürgerbeteiligung wirklich?

Ein Quartier, das nur von oben geplant wird, scheitert oft. Die Menschen wollen mitreden. Deshalb setzen erfolgreiche Projekte auf Planungsforen. Dort diskutieren Anwohner mit Entwicklern, was sie brauchen: Mehr Sitzbänke? Ein Treffpunkt für Senioren? Ein Laden für frisches Brot? Diese Input-Quellen sind nicht nur fair - sie sind wirtschaftlich klug. Denn wer sich beteiligt, fühlt sich zugehörig. Und wer sich zugehörig fühlt, bleibt länger. Das senkt die Fluktuation, erhöht die Mietstabilität und damit den Wert der Immobilien.

In Leipzig, wo ich lebe, gibt es Projekte wie das „Quartier am Leipziger Ring“, wo Anwohner über die Gestaltung des öffentlichen Raums abstimmen. Ergebnis? Ein Platz mit Bäumen, Spielgeräten und Sitzgelegenheiten - nicht nur schön, sondern auch ein Anziehungspunkt. Und solche Orte steigern den Wert von Wohnungen in der Umgebung um bis zu 15 Prozent, wie Studien zeigen.

Was bleibt unklar - und warum das wichtig ist

Nicht alles ist einfach. Ein großer Kritikpunkt: Niemand weiß genau, wie man „Nachhaltigkeit“ in Zahlen messen soll. Was ist mehr Wert: Eine Dachbegrünung oder ein Carsharing-Angebot? Ein Energiekonzept mit Biomasse oder eine KiTa mit pädagogischem Fokus? Die Definition bleibt vage. Das macht es für Banken und Gutachter schwer, den genauen Wertzuwachs zu berechnen.

Dennoch: Die Trends sind eindeutig. Die Bevölkerung wandert weiter in die Städte. Die Klimaziele werden strenger. Die Mieter erwarten mehr als nur eine saubere Wohnung. Wer heute in ein Quartier investiert, das diese Faktoren berücksichtigt, baut nicht nur Wohnungen - er baut Zukunft. Und Zukunft hat Wert.

Was können Sie jetzt tun?

Ob Sie Eigentümer, Mieter oder Investor sind: Sie haben Einfluss.

- Als Eigentümer: Fragen Sie Ihre Wohnungsgesellschaft, ob sie Quartiersprojekte unterstützt. Setzen Sie sich für Nutzungsmischung und soziale Integration ein.

- Als Mieter: Nutzen Sie Bürgerforen. Machen Sie Vorschläge. Ein besseres Viertel steigert auch Ihren Lebensstandard - und langfristig den Wert Ihrer Wohnung.

- Als Investor: Suchen Sie Projekte mit klaren ESG-Kriterien. Nicht nur Solaranlagen, sondern auch soziale Infrastruktur, digitale Lösungen und echte Bürgerbeteiligung.

Die Zeiten, in denen ein Haus nur nach Quadratmetern bewertet wurde, sind vorbei. Heute zählt, was um das Haus herum passiert. Und das, was in den nächsten Jahren in den Stadtteilen passiert, wird die Immobilienwelt neu definieren.

Was ist der Unterschied zwischen nachhaltiger Quartiersentwicklung und normaler Sanierung?

Eine normale Sanierung betrifft meist nur ein einzelnes Gebäude - etwa die Dachdeckung oder die Heizung. Nachhaltige Quartiersentwicklung betrachtet den gesamten Stadtteil als System: Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Energie, Soziales, Grünflächen und Bürgerbeteiligung werden zusammen geplant. Es geht nicht um Reparatur, sondern um Transformation.

Steigert nachhaltige Quartiersentwicklung wirklich den Immobilienwert?

Ja, und zwar auf mehreren Ebenen. Studien zeigen, dass Wohnungen in Quartieren mit Nutzungsmischung, guter Infrastruktur und sozialer Durchmischung höhere Mieten erzielen, niedrigere Leerstände haben und schneller verkauft werden. Institutionelle Investoren zahlen dafür auch höhere Preise, weil sie langfristigere Renditen erwarten. Der Wertzuwachs liegt je nach Projekt zwischen 10 und 20 Prozent.

Warum investieren so wenige in Nutzungsmischung, obwohl sie so wichtig ist?

Weil es komplexer ist. Eine Wohnung zu bauen, ist einfach. Ein Quartier mit Wohnen, Gewerbe, Kitas und öffentlichen Plätzen zu planen, braucht Kooperation mit vielen Partnern - Kommunen, Mieter, Unternehmen, Behörden. Es dauert länger, kostet mehr Planungsaufwand und bringt nicht sofortige Rendite. Aber langfristig ist es die sicherste Investition.

Was bedeutet ESG für mich als Immobilienbesitzer?

ESG steht für Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Governance (Unternehmensführung). Als Besitzer bedeutet das: Wenn Ihr Gebäude oder Ihr Quartier energieeffizient ist, soziale Angebote integriert und transparent verwaltet wird, dann ist es attraktiver für Mieter und Investoren. Banken und Fonds bevorzugen solche Objekte - und zahlen dafür mehr.

Wie kann ich als Mieter etwas bewirken?

Sie brauchen keine Macht - nur Engagement. Treten Sie in den Mieterverein ein, nehmen Sie an Planungsforen teil, fordern Sie mehr Grün, bessere Fahrradabstellplätze oder einen Nachbarschaftstreff. Wenn viele zusammenarbeiten, entstehen Veränderungen. Und ein lebendiger, guter Ort steigert den Wert Ihrer Wohnung - auch wenn Sie sie nicht besitzen.

Matthias Broghammer

also ich find das alles nice und so, aber wann kommt endlich mal jemand mit nem plan, der auch was macht? nicht nur reden über grün und so...

Joeri Puttevils

ESG-KPIs sind der neue Goldstandard, man. Wenn dein Quartier nicht mit ESG-Compliance aufwartet, bist du schon out. Das ist kein Trend, das ist die neue Normalität. Smart Grids, Social Mix, Community Hubs – das ist der neue Standard für Asset Management. Wenn du nicht mitläufst, verlierst du die Rendite.

Maury Doherty

ich hab gestern wieder einen Nachbarn gesehen, der mit nem E-Bike und einem Korb voll Gemüse aus dem Gemeinschaftsgarten rausgefahren ist... und ich hab geweint. nicht weil ich traurig war, sondern weil ich endlich hoffnung hab.

Erika Conte

Es ist bemerkenswert, wie tiefgreifend die Transformation von urbanen Räumen die psychologische und soziale Stabilität der Bewohner beeinflusst. Wenn man nicht mehr das Gefühl hat, ein isolierter Individuum in einem anonymen Betonlabyrinth zu sein, sondern Teil eines organischen, funktionierenden Ökosystems – dann verändert sich nicht nur die Immobilienbewertung, sondern die Wahrnehmung von Zugehörigkeit selbst. Das ist kein ökonomisches Phänomen, das ist eine anthropologische Wende.

stefan teelen

WIR MÜSSEN DAS ENDLICH MACHEN! Ich hab in Köln ein Projekt gesehen – da haben die Leute aus dem Quartier selbst ein Bäckerei-Kiosk gebaut, mit Spenden und ehrenamtlicher Arbeit! Kein Investor, kein Baustein aus dem Katalog – einfach Leute, die sagen: Wir machen das. Und jetzt? Der Wert der Wohnungen um 18% gestiegen. Das ist kein Zufall, das ist ein Beweis!

Eduard Pozo

ich find das cool, aber... irgendwie fehlt mir das Gefühl, dass das auch für die Leute funktioniert, die nicht 3000€ Miete zahlen können... oder? ich meine, es ist schön, wenn man ein Carsharing hat, aber wenn du kein Auto hast, nützt dir das auch nicht... oder? ich weiß nicht...

Eduard Sisquella Vilà

Die nachhaltige Quartiersentwicklung stellt eine epistemologische Umkehrung der urbanen Ökonomie dar: Nicht mehr der Raum als reines Kapital, sondern das soziale Kapital als primäre Ressource. Die klassische Wertbildung über Quadratmeter und Lage wird durch eine transaktionale, prozessuale Wertgenerierung abgelöst – die auf partizipativer Gerechtigkeit, intergenerativer Kohäsion und ökologischer Resilienz basiert. Dies ist kein Investitionsmodell, dies ist eine zivilisatorische Notwendigkeit.

Niall Durcan

Deutschland macht das wieder mal zu kompliziert. In Irland bauen wir einfach neue Viertel mit Wohnungen, Bäumen, und einem Pub. Fertig. Kein ESG-Report, kein Bürgerforum, kein 12-seitiger Plan. Wir bauen, wir leben, wir feiern. Und die Immobilien steigen trotzdem. Warum muss alles so verkompliziert sein?

antoine vercruysse

Ich hab vor 3 Jahren in einem solchen Quartier gewohnt... und dann hat die Stadt plötzlich die Kitas geschlossen, weil ‘kein Geld’. Und plötzlich war alles anders. Die Leute sind weggezogen. Die Werte sind eingebrochen. Es ist nicht genug, nur schön zu planen – man muss es auch halten. Und das tun die meisten nicht.

Franz Meier

es is halt immer das gleiche: grün, grün, grün. aber wer zahlt das? und wer putzt dann die wege? und wer macht die kita? niemand. einfach nur reden. und dann wundern sich die, dass die mieten steigen. logisch.

Atarah Sauter

JA! Endlich mal jemand der es sagt! Wir müssen die Stadt zurückerobern! Von oben nach unten geht es nicht – nur von unten nach oben! Gemeinschaftsgärten, Reparaturcafés, Nachbarschaftsnetzwerke – das ist die Zukunft! Lasst uns das jetzt machen!

Ingrid Braeckmans-Adriaenssens

ich find das alles total süß, aber wenn ich jeden tag 45 minuten zur arbeit fahre, weil mein viertel keine bahn hat, dann hilft mir der gemeinshaftsgarten nix. und nein, ich will nicht mit 70 leuten in einer facebook-gruppe über sitzplätze diskutieren. ich will eine haltestelle. einfach.

kjetil wulff

Das ist doch alles nur Marketing für Immobilienfonds! Wer hat das wirklich gewollt? Niemand! Die Leute wollen einfach nur eine saubere Wohnung und keine 12 Workshops über ‘soziale Integration’. Die Stadtverwaltung hat keine Ahnung, was die Leute brauchen – sie macht nur schöne Bilder für die Presse.

Kristine Melin

ich hab das alles gelesen. und ich sage: das ist nicht realistisch. wer hat schon zeit für so was? und wer bezahlt das? und wer will das? die leute wollen einfach nur ein dach überm kopf. nicht ein experiment.

Ofilia Haag

Die Transformation urbaner Räume unter dem Paradigma der Nachhaltigkeit stellt eine hermeneutische Wende dar, die die ontologische Grundlage des Wohnens neu definiert. Der Mensch wird nicht länger als Konsument von Raum, sondern als ko-konstituierender Akteur in einem komplexen sozial-ökologischen Netzwerk verstanden. Dieser Paradigmenwechsel ist nicht nur ökonomisch, sondern existenziell von Bedeutung – er verändert die Beziehung des Individuums zur Stadt als lebendigem Organismus.

Anna Bauer

82,5% finden Nutzungsmischung wichtig? Und woher kommt diese Zahl? Quelle? Studie? Wer hat die befragt? 100 Leute aus Berlin? Und warum wird nicht erwähnt, dass 60% der Mieter in solchen Quartieren nach 2 Jahren wegziehen, weil die Mieten explodiert sind? Ihr redet nur vom Wert – aber nicht von der Realität.

stefan teelen

Genau das ist das Problem! Die Studien zeigen, dass die Mietstabilität steigt – weil die Leute bleiben wollen. Wer in einem Quartier mit Kita, Bäckerei und Nachbarschaftstreff lebt, zieht nicht einfach weg, nur weil die Miete um 10% steigt. Das ist kein Gentrifizierungsszenario – das ist Gemeinschaft. Und die ist unbezahlbar.