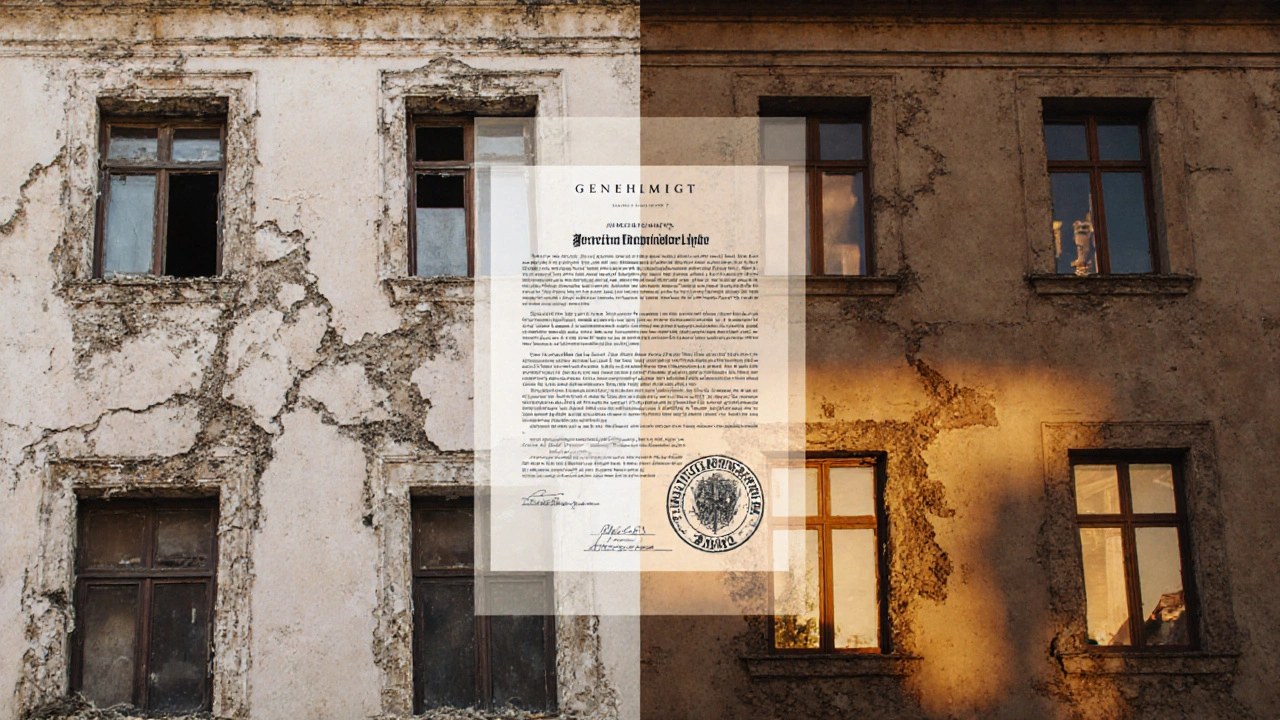

Ein denkmalgeschütztes Haus zu sanieren, klingt wie ein Traum - bis Sie die ersten Unterlagen einreichen. Dann merken Sie: Es ist kein gewöhnlicher Umbau. Die Regeln sind anders. Die Fristen sind streng. Und ein falscher Schritt kann Ihnen teuer zu stehen kommen - bis hin zum zwingenden Rückbau. In Deutschland gibt es rund 600.000 Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Jedes davon ist rechtlich geschützt. Und jede Veränderung, egal wie klein, braucht eine Genehmigung. Wer das ignoriert, riskiert Bußgelder von bis zu 500.000 Euro. Oder dass die Behörde Ihnen das neu verlegte Dach, die neuen Fenster oder sogar die neue Wand wieder abreißen lässt. Das ist kein theoretisches Risiko. Ein Fall aus Leipzig 2023 zeigt: Ein Dachgeschossausbau, der ohne Genehmigung gebaut wurde, musste nach sechs Jahren komplett rückgebaut werden. Die Behörde hat nicht nachgesehen, ob es gut gemeint war. Sie hat nur nachgesehen, ob es genehmigt war.

Wer entscheidet - und wie funktioniert der Prozess?

Die Zuständigkeit liegt nicht beim Bund, sondern bei den 16 Bundesländern. Jedes hat sein eigenes Denkmalschutzgesetz. In Bayern heißt es Bayerisches Denkmalschutzgesetz, in Berlin das Berliner Denkmalschutzgesetz. Die Grundregeln sind ähnlich, aber die Details unterscheiden sich. Die Genehmigung für Baudenkmäler erteilt die Untere Denkmalschutzbehörde. Das ist meist das Amt im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt. Das Landesdenkmalamt gibt nur eine fachliche Stellungnahme ab - es entscheidet nicht. Sie müssen also nicht nach München oder Stuttgart fahren. Sie gehen zum Amt vor Ort. In Graz, Österreich, wäre das anders. Aber hier in Deutschland ist es so.Der erste Schritt ist nicht der Antrag. Der erste Schritt ist das Gespräch. Viele Eigentümer warten, bis sie alle Pläne fertig haben. Das ist ein Fehler. Die Behörde kann Ihnen schon vor der Antragstellung sagen, was geht und was nicht. In Berlin empfiehlt das Serviceportal ausdrücklich: „Kontaktieren Sie die Denkmalschutzbehörde, bevor Sie mit der Planung beginnen.“ Ein kurzes Gespräch, ein paar Fotos, ein grober Entwurf - das spart Monate. Experten berichten: Wer vorab ein Denkmalpflegegutachten einreicht, verkürzt die Bearbeitungszeit um durchschnittlich 3,5 Wochen. Das ist kein Luxus, das ist eine Strategie.

Was muss im Antrag stehen?

Ein Antrag für eine denkmalgeschützte Sanierung ist kein Standardformular. Er braucht Details. Die Behörde will wissen: Was genau wollen Sie ändern? Warum? Und wie bleibt der historische Charakter erhalten? Die Unterlagen müssen mindestens enthalten:- Lagepläne des Grundstücks

- Detaillierte Bauzeichnungen (Außen- und Innenseiten)

- Aktuelle Fotos vom Zustand vor der Sanierung

- Eine schriftliche Begründung für jede geplante Veränderung

- Materialangaben (z. B. Holzart, Farbe, Dämmstoff)

Es reicht nicht, zu sagen: „Ich will das Haus modernisieren.“ Sie müssen erklären: „Ich tausche die alten Holzfenster gegen nachgebaute Kastenfenster mit Doppelverglasung aus, um die Energiebilanz zu verbessern, ohne die äußere Form zu verändern.“ Die Behörde prüft nicht nur die Technik - sie prüft den Respekt vor der Geschichte.

Außen vs. Innen - wo gilt was?

Hier ist der entscheidende Unterschied: Außen bleibt fast alles wie es ist. Innen darf man mehr tun. Die Behörden sehen den Außenbereich als historischen Ausdruck des Gebäudes. Jeder verlorene Stuck, jedes veränderte Fenster, jede neue Fassade wird kritisch bewertet. Ein Fenstertausch? Nur mit exakt gleicher Form, gleicher Anzahl von Scheiben, gleicher Profilierung. Eine neue Fassadenfarbe? Nur mit historisch nachgewiesener Farbpalette. Ein moderner Anbau? Fast immer abgelehnt.Innen ist da flexibler. Wer die Wand innen neu verputzt, eine neue Heizung einbaut oder den Boden ausbessert, hat meist keine Probleme. Selbst eine Innendämmung ist erlaubt - und oft sogar empfohlen. Warum? Weil Außenwände nicht gedämmt werden dürfen. Der historische Putz, die Ziegel, die alte Substanz - die dürfen nicht beschädigt werden. Deshalb wird Innendämmung als Lösung für energetische Sanierungen angesehen. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) gilt nicht so streng für Denkmäler. Stattdessen setzt man auf sanfte, rückbau-freundliche Maßnahmen.

Wie lange dauert es?

Die Bearbeitungszeit variiert. In einigen Bundesländern dauert es vier Wochen, in anderen bis zu zwölf. Der Durchschnitt liegt bei 8,2 Wochen, wie Baden-Württemberg 2023 dokumentiert hat. Das ist keine Eile. Aber Sie können etwas tun, um schneller zu werden. Erstens: Reichen Sie alles vollständig ein. Keine fehlenden Fotos, keine unklaren Skizzen. Zweitens: Nutzen Sie Online-Portale. In Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen können Sie den Antrag digital einreichen. Das reduziert die Bearbeitungszeit um 28 %. Drittens: Machen Sie keine Eile. Ein Antrag, der mit Stress geschrieben wurde, wird zurückgeschickt. Ein Antrag, der ruhig, detailliert und mit Respekt geschrieben ist, wird geprüft - und meist genehmigt.Kosten - wie viel kostet die Genehmigung?

Die Gebühren sind nicht bundeseinheitlich. In Sachsen-Anhalt zahlen Sie 250 Euro. In Hessen bis zu 1.200 Euro. Das ist ein großer Unterschied. Aber es ist keine Gebühr für den „Service“. Es ist eine Verwaltungsgebühr für die Prüfung. Die Höhe hängt vom Aufwand ab. Ein einfacher Innenausbau kostet weniger als ein komplexer Fassadenumbau. Einige Behörden berechnen nach der Größe des Gebäudes, andere nach dem Aufwand. Es gibt keine Standardtabelle. Fragen Sie beim Amt nach. Und halten Sie die Quittung - sie ist Teil der Dokumentation für spätere Verkäufe.Wie lange gilt die Genehmigung?

Sie ist nicht für immer gültig. In den meisten Bundesländern läuft sie nach vier Jahren ab. Wenn Sie in dieser Zeit nicht mit der Sanierung beginnen, ist die Genehmigung weg. Sie müssen dann einen neuen Antrag stellen - mit neuen Unterlagen, neuen Fotos, neuen Kosten. Das ist ein häufiger Fehler. Viele Eigentümer warten auf das richtige Wetter, auf die richtige Finanzierung, auf den richtigen Handwerker. Und dann ist die Genehmigung verfallen. Planen Sie mit Puffer. Beginnen Sie die Sanierung innerhalb von zwei Jahren. Dann haben Sie Zeit für Verzögerungen.

Was passiert, wenn Sie ohne Genehmigung bauen?

Es gibt keine „kleine“ Verletzung. Selbst wenn Sie nur ein Fenster ausgetauscht haben, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Die Behörde kann:- Eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Euro verhängen

- Den Rückbau anordnen - auch Jahre später

- Die Immobilie nicht mehr verkaufen lassen, bis alles wieder wie vorher ist

- Die Versicherung lehnen, wenn Schäden entstehen

Ein Fall aus Leipzig 2023: Ein Hausbesitzer hat ein Dachgeschoss ausgebaut. Es sah gut aus. Es war gut geplant. Aber es war nicht genehmigt. Sechs Jahre später - nachdem das Haus verkauft wurde - kam die Behörde. Sie ordnete den kompletten Rückbau an. Der neue Besitzer musste 120.000 Euro ausgeben, um das Dach wieder abzubrechen. Kein Gericht hat nachgefragt, ob es „nur“ ein kleiner Fehler war. Die Regelung ist klar: Keine Genehmigung - kein Bau.

Wie vermeiden Sie Fehler?

Hier sind die fünf wichtigsten Tipps, die Experten und Behörden immer wieder betonen:- Beginnen Sie früh. Mindestens sechs Monate vor dem geplanten Baubeginn. Die Behörde braucht Zeit. Sie brauchen Zeit für Rückfragen.

- Reichen Sie alles vollständig ein. Keine halben Fotos. Keine Skizzen. Keine „wird später nachgereicht“.

- Verwenden Sie historisch richtige Materialien. Alte Fenster? Nachbauen. Alte Dachziegel? Original oder Ersatz in Farbe und Form.

- Vermeiden Sie „ich wusste das nicht“. Ignoranz ist keine Entschuldigung. Die Gesetze sind öffentlich.

- Vertrauen Sie nicht auf Handwerker, die „das schon oft gemacht haben“. Viele Handwerker kennen die Regeln nicht. Fragen Sie die Behörde - nicht den Maler.

Die Digitalisierung kommt. Bis 2025 sollen alle Bundesländer ein einheitliches Online-Portal für Denkmalschutzanträge haben. Das wird helfen. Aber es wird nicht die Komplexität abschaffen. Die Entscheidung bleibt menschlich. Sie bleibt eine Abwägung. Zwischen Erhalt und Modernisierung. Zwischen Geschichte und Zukunft.

Was kommt als Nächstes?

Die Energiekrise zwingt dazu, auch bei Denkmälern mehr zu tun. Bayern hat zum 1. Januar 2024 die Innendämmung erleichtert. Andere Bundesländer folgen. Aber die Regeln bleiben streng. Es gibt keine Standardlösung. Jedes Haus ist anders. Jede Sanierung braucht eine individuelle Lösung. Die Behörde will nicht, dass Sie Ihr Haus kaputt machen. Sie will, dass Sie es respektvoll erhalten. Und das ist kein Hindernis. Das ist eine Verantwortung.Kann ich ein denkmalgeschütztes Haus ohne Genehmigung sanieren, wenn ich es selbst bewohne?

Nein. Der Eigentümerstatus oder die Nutzung als Eigenheim ändert nichts am Gesetz. Auch wenn Sie selbst im Haus wohnen, brauchen Sie eine Genehmigung für jede Veränderung, die den historischen Zustand beeinflusst. Das gilt für Fenster, Fassade, Dach, sogar für innere Wandveränderungen, wenn sie die Bausubstanz betreffen. Die Behörde prüft nicht, ob Sie ein Mieter oder Eigentümer sind - sie prüft, ob das Denkmal geschützt bleibt.

Was passiert, wenn ich die Genehmigung verpasse und schon angefangen habe?

Sofort stoppen. Dann Kontakt zur Denkmalschutzbehörde aufnehmen und ehrlich erklären, was passiert ist. Manchmal kann eine Nachgenehmigung beantragt werden - aber nur, wenn die Maßnahme nicht irreversibel ist und der historische Charakter nicht dauerhaft beschädigt wurde. In den meisten Fällen wird aber ein Rückbau verlangt. Je länger Sie warten, desto schlechter wird die Situation. Ein offenes Gespräch ist besser als eine Überraschung durch die Behörde.

Kann ich eine Innendämmung ohne Genehmigung einbauen?

Nein. Auch Innendämmung braucht eine Genehmigung. Obwohl sie als sanfte Maßnahme gilt und oft genehmigt wird, ist sie keine Ausnahme. Die Behörde muss prüfen, ob das Material geeignet ist, ob Feuchtigkeit entstehen kann und ob die Konstruktion beeinträchtigt wird. Viele Eigentümer denken, Innendämmung sei „unsichtbar“ - aber sie verändert die Wärme- und Feuchteverteilung im Mauerwerk. Das ist relevant für den Denkmalschutz.

Wie finde ich die richtige Denkmalschutzbehörde?

Suchen Sie im Internet nach „Untere Denkmalschutzbehörde“ plus Ihren Landkreis oder Ihre kreisfreie Stadt. Oder rufen Sie beim Rathaus an und fragen: „Bei wem melde ich eine Sanierung an einem denkmalgeschützten Haus an?“ Die Behörde ist meist im Bauamt oder im Kulturamt angesiedelt. In Großstädten wie Berlin oder München gibt es spezielle Denkmalschutzämter. In kleineren Gemeinden ist es oft das Landratsamt. Die Kontaktdaten sind öffentlich - und kostenlos abrufbar.

Gibt es Fördermittel für Sanierungen an denkmalgeschützten Häusern?

Ja. Viele Bundesländer und Kommunen bieten Förderprogramme an - besonders für energetische Sanierungen, die denkmalgerecht umgesetzt werden. Das kann eine Zuschussförderung oder ein günstiges Darlehen sein. Wichtig: Sie müssen die Förderung vor dem Baubeginn beantragen. Die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde ist oft Voraussetzung für die Förderung. Fragt man die Behörde nach Fördermöglichkeiten, bekommen Sie meist die richtigen Ansprechpartner.

Kirsten Schuhmann

Oh, wirklich? Ein Denkmal, das man nicht mal mit einer LED-Leiste beleuchten darf? Dann schlagen wir doch einfach alle historischen Häuser nieder und bauen Wohnblocks aus Beton – dann ist wenigstens niemand mehr nervös, wenn jemand eine Steckdose einbaut. 🙄

Florian FranzekFlorianF

Die detaillierte Aufschlüsselung der Antragsanforderungen ist tatsächlich hilfreich – besonders der Hinweis auf das vorherige Gespräch mit der Behörde. Viele ignorieren diesen Schritt und wundern sich später über lange Wartezeiten. Ein systematischer Ansatz spart nicht nur Zeit, sondern auch unnötigen Stress.

David Fritsche

WIR SIND IN DEUTSCHLAND, NICHT IN EINEM MUSEUM! Wer will schon in einem Käfig aus Stuck und Holzfenstern hausen? Ich hab’ mal ein Haus in Potsdam gesehen – die Fenster waren so alt, dass man sie mit einem Hauch Wind öffnen konnte. Die Behörde hat das als 'authentisch' bezeichnet. Authentisch? Das ist Kulturterrorismus! Wer soll das noch bezahlen?!

Und dann kommt der Typ mit dem 'Denkmalpflegegutachten' – als ob das ein Heiliger Gral wäre. Ja, und ich hab’ auch ein Zertifikat für 'Gesunde Lebensweise' – hilft mir nicht, wenn ich pleite bin!

Ich hab’ 2020 in Leipzig ein Dachgeschoss gebaut – ohne Genehmigung. Die Behörde kam sechs Jahre später. Ich hab’ sie gefragt: 'Warum nicht früher?' Sie sagte: 'Wir hatten Prioritäten.' Also: Wenn du kein Denkmal bist, bist du nicht wichtig. Punkt.

Max Pohl

Man könnte das auch als Metapher für die deutsche Seele lesen: Alles muss perfekt, alles muss genehmigt, alles muss historisch korrekt – aber keiner will es wirklich leben. Wir bewahren die Fassade, aber die Seele ist längst verputzt. Wer baut heute noch mit Herz? Nein, wir bauen mit Formularen. Und dann wundern wir uns, warum die Jugend wegzieht.

Es ist nicht das Haus, das geschützt werden muss. Es ist die Illusion, dass wir noch etwas kontrollieren können. Aber die Zeit? Die lacht. Und dann kommt die Behörde mit dem Rückbau-Befehl – und wir stehen da, wie ein Kind, das seinen Keks nicht teilen wollte.

Julius Babcock

ich hab ein denkmal und hab die fenster gewechselt 😅 die alten waren so kaputt dass man durch die löcher den nachbarn gesehen hat 🤣 die behörde hat das genehmigt? nein 😭 jetzt muss ich 120k zahlen? ich bin am verzweifeln 🥲

Uwe Knappe

Genau. Und wer zahlt das? Der kleine Eigentümer. Die Behörden kriegen ihr Geld, die Architekten kriegen ihr Geld, die Handwerker kriegen ihr Geld – nur der Mensch, der das Haus liebt, kriegt die Rechnung. Das ist kein Denkmalschutz. Das ist sozialer Ausverkauf mit Stuck.

Heidi Becker

Hey, nur mal zur Info: 'Fassadenfarbe' schreibt man zusammen. Und 'Doppelverglasung' ist ein Wort, kein Satz. 😊 Aber sonst super Artikel – echt hilfreich!

Lukas Vaitkevicius

warum muss man immer so kompliziert denken? ich hab mein haus einfach gemacht wie ich will. wer sagt mir was ich tun darf? ich hab mein geld dafür verdient, oder? 🤷♂️ #freedom #denkmalistmein

Agnes Koch

Ich hab’ letztes Jahr mein altes Haus in Dresden sanieren lassen – und ja, es war stressig. Aber das Gespräch mit der Behörde war der Gamechanger. Die Frau da war total nett, hat mir sogar Farbmuster gezeigt. Wir haben die Fenster nachgebaut – und jetzt sieht es aus wie 1910, aber mit Wärmepumpe. 🌿

Es ist nicht gegen die Moderne. Es ist mit der Geschichte. Und das fühlt sich… richtig an. Ich hab’ sogar meine Oma gezeigt, wie das Fenster jetzt dicht ist – sie hat geweint. Nicht wegen der Kosten. Sondern weil es ‘ihre’ Fenster waren. 😊

María José Gutiérrez Sánchez

Ein sehr präziser Beitrag, der die rechtlichen und kulturellen Aspekte gut abdeckt. Lediglich ein kleiner Hinweis: Der Begriff 'EnEV' wurde durch die 'Gebäudeenergiegesetz' (GEG) abgelöst – eine Aktualisierung des Abschnitts wäre sinnvoll, um Verwirrung zu vermeiden.

Andreas Tassinari

Die Erwähnung der Innendämmung als Lösung ist korrekt, aber unvollständig. Bei historischen Mauerwerken aus Kalkstein oder Ziegel ist die Materialwahl entscheidend. Kapillaraktive Dämmstoffe wie Kalk- oder Leichtlehmputze sind zwingend notwendig – EPS oder XPS führen zu Feuchtestau und Schimmelbildung, was den Denkmalschutz selbst gefährdet. Die Behörde prüft das anhand der DIN 4108-3 und der Leitlinien des Landesdenkmalamts. Wer das ignoriert, macht aus einer Sanierung eine Zerstörung.